アジングではタックルバランスが大事です!

っていう人いるけど、そもそもタックルバランスってなんぞ?

調整したらなんかメリットあんの?

そもそもどうやって調整すんの?

↑のような疑問にお答えします。

アジングにおけるタックルバランスの基本を解説しつつ、理想的なタックルバランス、バランス調整のコツまでみっちりまとめてみました。

少々マニアックな内容にはなりますが、釣果アップに役立つ内容であることは自信をもって断言できます。

タックルバランスについてお悩みの方は、ご一読ください。

アジングのタックルバランスとは?

さて、まずはタックルバランスとはなんぞや?って話なんですが、まあ簡単にいえば重心の位置のことです。

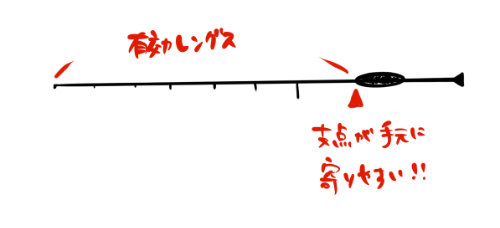

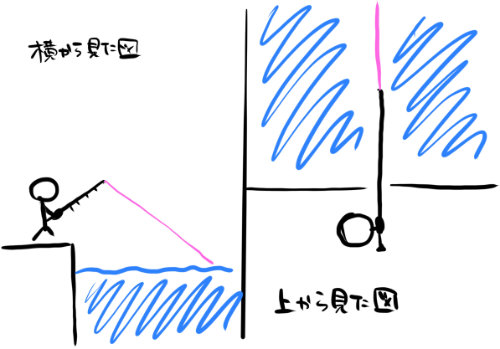

百聞は一見にしかずということで、↓をご覧ください。

ロッドにリールをつけた状態で、赤い点のあたりを支えると、ロッドが水平になっているのがわかりますよね。

この状態を”赤い点の位置でバランスが取れている”と表現します。

重心を決めるのはロッドとリールの組み合わせ

基本的に、タックルの重心はロッドとリールの組み合わせによって決まります。

たとえば、「宵姫 天 S54FL-solid」というロッドに、「20ルビアス FC LT2000S」というリールをつけたときのバランスは↓のとおり。

ブランクスとグリップの境界あたりに重心がきているのがわかると思います。

もうひとつ例をあげましょう。

「ヌーボコルトプロトタイプ 542UL-HS」というロッドに、「20ルビアス FC LT2000S」というリールをつけたときのバランスは↓のとおり。

今度はリールシートのフード部あたりに重心がきていますね。

同じ「20ルビアス FC LT2000S」というリールを使う場合でも、合わせるロッドが違えばタックルバランスが変わるってことがわかると思います。

これは逆も然り。

同じロッドでも合わせるリールが違えば、タックルの重心は変わってきます。

アジングにおける理想のタックルバランスとは?

つまるところ、「タックルバランスをとる」という行為は、

ロッドとリール(+その他の項目)の組み合わせを工夫して、タックルの重心を自分にとって理想的な位置に持ってくること

なのです。

じゃあ、理想の重心ってどこなのよ?って話ですよね。

ざっくりいえば、グリップを握る手元付近に重心がくるのが理想。なんですけども、理想の重心位置は人によって違います。

言い換えれば、アジングのタックルバランスに普遍の正解はないということです。

そんなわけなので、ここでは一例として私のスタイルに合う理想のタックルバランスを紹介しておきます。

私が好むスタイルは流れを使いながらのジグ単ゲーム

私の場合、0.5〜1.5gぐらいのジグ単で近距離のアジを釣るのが大好きです。

そんで潮が動いていれば流れを使いながら、アジとコンタクトする効率を上げようと試みます。

まあ簡単にいえば、ドリフトを駆使したジグ単スタイルってことです。

もちろん、レンジを刻みながらサーチするという基本は守ります。

レンジを刻みつつ、ドリフトのコースを変えつつ、アジがたまりやすい流れの変化を探していく感じです。

ドリフトジグ単ゲームに理想的な重心位置は?

私が好むスタイルを成立させるためには、ティップにかかる負荷の変化を読み取れるバランスに整えたいことろ。

理想の重心位置は、ロッドを自然に持った際にティップが30度ぐらい上がるところです。

私は小指と薬指の間にリールフットを挟んで持つので、タックルの重みが一番乗るのは中指の腹。

自然と穂先が上がる状態を作るには、中指と薬指の間ぐらいにタックルの重心がくる必要があります。

ここに重心が来ていれば、構えたときに自然と穂先が上がります。

かなり細かい話になりましたが、これが私にとって理想のタックルバランスです。

(注)最適なバランスは人によって変わります

前述しましたが、スタイルが変われば最適なタックルバランスも変わります。

「ロッドとリールはこの組み合わせが良きぃぃ!!」と発信している人も多いですが(もちろん私も含め)、”※その人のスタイルの場合”という条件がつくことを忘れてはいけません。

誰とかさんにとって最適なバランスが、あなたにとっても最適なバランスとは限らないのです。

本記事を読み進めるうえでも、この点は覚えておいてください。

なぜアジングでは、タックルバランスが重要と言われるのか?

アジングでは、上手な人ほどタックルのバランスにこだわっている印象があると思います。

しかしながら、「そもそもなぜバランスをとる(調整する)必要があるの?」と疑問に感じている方もいらっしゃるかもしれません。

理由を端的にいえば、バランスの悪いタックルでアジングをしていると釣果が伸びないからです。

感じることができたはずのアタリがわからない。すなわち、釣れたはずのアジが釣れないことを意味します。

基本的に釣果が伸びた方が釣りは楽しいですよね。だから、バランスにこだわる価値があるのです。

バランスの悪いタックル=先重りするタックル

アジングにおいてバランスが悪いタックルとは、先重りするタックルのこと。

言い換えれば、グリップを握る手(の中指)よりも前に重心がきているってことです。

この状態でタックルを持つと自然と穂先が下がり、ティップが重く感じます。

ティップが重く感じるからルアーの重みがわかりづらく、アタリや流れのヨレもわからなくなってしまうのです。

アジングは他ジャンルと比べても、扱うリグの重量が圧倒的に軽いです。ジグ単ならワームの重量を含めても〜2gぐらいが主でしょう。

軽いリグにかかるわずかな負荷の変化を感じるためには、その負荷に敏感なバランスに調整する必要があります。

アジングでタックルバランスを整えるメリット4選

さて、ここからはタックルバランスを整えるメリットをもう少し掘り下げて解説していきます。

メリット①荷重系アタリを感知しやすくなる

バランスを整える1番のメリットは、とれるアタリが増えることでしょう。

アジングには大きく分けて↓の2種類のアタリがあります。

- 反響系:コン、ゴン、ツ、プルッ

- 荷重系:ヌ〜、グ〜、フワッ、スッ、

反響系のアタリは、バランスの悪いタックルでもおおむね感じられます。

問題は荷重系のアタリ。

ティップに乗っている重みが

- 増える(モタレアタリ)

- 減る(抜けアタリ)

という変化は、バランスが良いタックルでないと感じるのが難しいです。

こういった荷重系アタリに反応できるようになると、アジングの釣果は一段階伸びます。

タックルバランスを整えることで、より多くのアジを釣れるようになるってわけです。

メリット②流れの変化がわかりやすくなる

ティップにかかる荷重の変化がわかりやすい状態だと、アタリだけでなく流れの変化にも気づきやすくなります。

これも大きなメリットです。

ティップにかかる重さを意識していると、ジグヘッドの操作感やカーブフォール中の重みが変わることがあります。

こういった状況では、リグが流れの変化がある区域に突入している可能性が高いです。

流れの変化があるところには、アジのエサになるアミ(プランクトン)が停滞しやすくなっています。

つまり、アジの群れが高確率で停滞しているチャンスゾーンということ。

バランスを整えることで、チャンスゾーンの見極めもしやすくなります。

メリット③細かいリグ操作がしやすくなる

ティップが軽く感じられるバランスに整えておくと、細かいリグ操作もしやすくなります。

- 弱いシェイクを繰り返してのモゾモゾアクション

- 一瞬テンションを抜く

- 細かいダート

といったアジングで有効となる誘いを展開しやすいです。

こういった誘いは、前述の”流れの変化”を感じたときに行うのも効果的。

効率よくバイトを引き出していけます。

メリット④余計な力が抜ける

バランスの良いタックルを使っていると、グリップを握る手に余計な力が入りません。

疲れづらくなりますし、アタリに対しても素早く反応できるようになります。

一方、ロッドを立てた状態で先重りするタックルを使っていると、思った以上に手に力が入るんです。

繊細なアジングにおいて力みは大敵。ロッドを操作する手と腕は極力リラックスさせておきたいもの。

そのためにも、タックルバランスの調整は重要なのです。

アジングのタックルバランスを整える6つのコツ

ここからは

おけ!バランスが重要なのはわかった。じゃあ、実際ワイは何をすればいいわけ?

って方の疑問にお答えしていきます。

タックルバランスを整えるのに役立つコツを6つほどまとめてみました。

コツをざっくり分類すると↓のとおり。

<ロッドを買う前に役立つポイント>

- 有効レングスが短いロッドを選ぶ

- 同価格帯のロッドとリールは相性が良い

<ロッドを買った後のバランス調整に役立つポイント>

- ロッド以外の重量でバランスを調整する

- 手とグリップの位置関係を変える

- 人差し指のポジションを変える

- 操作時のロッドの角度を変える

コツ①有効レングスの短いロッドを選ぶ

まず、グリップからティップまでの長さ(有効レングス)が短いロッドの方がバランスが良くなる傾向にあるという点を覚えておきましょう。

有効レングスが短いロッドは、リールをつけたときに手元付近に重心がきやすいので、先重りしづらいです。

これはアジングでショートロッドが主流になった要因のひとつ。

個人的なおすすめレングスは5ft台後半。

用途はジグ単専用ってことになりますが、バランスが良いものが多く、飛距離・操作性・ストロークの塩梅がいい感じです。

コツ②同価格帯のロッドとリールは相性が良い

同価格帯のロッドとリールは、良い感じのバランスになる確率が高いってのも覚えておいて損はありません。

一般的に、高額なロッドを買う人はリールもそれなりのものを買いますし、リーズナブルなロッドを好む人は安価なリールを好みます。

アジングタックルにかける予算は”ロッド≒リール”ぐらいで設定する人が多く、これはメーカーさんも既知の項目です。

ロッドの実売価格と同価格帯のリールをつけてテストし、バランス調整をしていると思われます。

ちなみに、2021年現在では

- 1万円台のロッド:190gクラスのリール

- 2万円台のロッド:170gクラスのリール

- 3万円台〜のロッド:150gクラスのリール

という組み合わせで、きれいにバランスがとれる可能性が高いといえるでしょう。

もちろん、上記は全ての製品に該当するわけではありません。ですが、一応の目安として頭に入れておくと役に立つと思います。

コツ③ロッド以外の重量でバランスを調整する

ここからはロッドを買った後のバランス調整についてです。

いろいろ調べて買ったけど、バランスがイマイチだった…ってこともありますよね。

そんなときの対処法です。

最も一般的なバランス調整法は、ロッド以外の重量を変えることでしょう。

まずはリール。重いものをつければ、それだけ重心が手元に近づきます。

例えば、メジャークラフトの「鯵道 5G」というロッドの場合、150gクラスのリールをつけたときの重心が↓。

一方、190gクラスのリールをつけたときの重心が↓。

これだけ重心位置が変わります。

てことで、先重りしているときは、リールを重ためのものに変えるとバランスを改善することが可能です。

他にはリアグリップの近くに鉛シールを貼るなんて方法もあります。(あまりおすすめはしませんが…)

コツ④手とグリップの位置関係を変える

とはいえ、タックルの総重量が重くなると、それだけ荷重感度が下がります。

できればタックル重量を軽い状態に保ちながら、バランス調整をしたいもの。

てことで、ここからはタックル総重量を変えずにバランスを改善するコツを立て続けに3つほど紹介していきます。

アジングロッドの握り方は主に3種類。

- 中指と小指の間にリールフットを挟んで握る

- 薬指と小指の間にリールフットを挟んで握る

- 小指がリールフットより前に来るように握る(通称:前持ち)

どの握り方でも、タックルの重さがずっしり乗るのは中指です。

なので、中指がタックルの重心よりも前にくると自然に穂先が上がります。

逆に、タックルの重心よりも中指が後ろにくると、穂先が自然と下がります。

アジングでは穂先が上がるバランスを好む人が多いです。(筆者含む)

要は、握る手が前方にくればくるほど、バランスが良くなるってこと。

なので先重りしているタックルでも、前持ちしてしまえばたいていは自然と穂先が上がるバランスになってくれるわけです。

持ち方を変えるだけなので、割と簡単にバランス調整ができちゃいます。

コツ⑤人差し指のポジションを変える

ロッドの持ち方によるバランス調整には、もうひとつ方法があります。

それは人差し指の位置を変えることです。

アジングではブランクスの上に人差し指を添えるのが一般的な持ち方。

なんですが、先重りするバランスのロッドでこの持ち方をしちゃうと、普通にティップが重く感じます。

そんな時は人差し指で下からブランクスを支える持ち方に変えてあげましょう。

このときの人差し指の位置は、タックルの重心よりも前にするってのがポイント。

そうすると、中指に乗っている重さを人差し指に分け与える形になり、実質的にタックルの重心が前にズレます。

通常の持ち方をするよりもティップが軽く感じるので、荷重系のアタリや流れの変化を感じやすくなるでしょう。

いやいや、たかが人差し指の置き場所だけでそんなに変わるもんかよ。

って思うかもしれませんが、とりあえずやってみてください。

思った以上にティップが軽く感じますから。

コツ⑥操作時のロッドの角度を変える

最後のコツは、操作時のロッドの角度を変えること。

アジングでは竿先を少し立てて、前方に向ける構えが一般的です。(下図)

ですが、必ずしもその構えをとる必要はありません。

そもそも穂先を立てようとしなければ、先重りを感じることはないですからね。

竿先を下げる構えを覚えれば、タックルバランスに気を使わなくても荷重の変化がわかるようになります。

おすすめの構え方も紹介しておきます。

まず、手の位置は腰の前。竿先は水平もしくは、気持ち倒します。

そして竿先の方向は斜め前方。タックルを右手で持っている場合は右斜め前方、左手で持っている場合は左斜め前方です。

リグを操作する時は、体の後ろ方向に引くように竿先をちょんちょんと動かします。

アタリを待っている間は竿先を動かしたり、微巻きしたりでラインテンションを調整しましょう。

そうすれば荷重系のアタリや流れの変化も感じることができます。

この構えと操作法を覚えておけば、風にラインを取られがちな強風時でも釣果を伸ばしやすくなるっても副次的なメリット。

また、竿先を

- 立てる→倒す

- 倒す→立てる

と構えを変える動作(スイッチング)時は、アジのバイトが出やすくなり、誘いとしても機能します。

リグ操作のついでに構えをスイッチしながらアプローチするのもおすすめです。

とにもかくにも、竿先を倒す構えは習得しておくとなにかと便利。安定してアジが釣れているときなんかに練習しておくといいですよ。

セルフバランス調整を覚えるとアジングが楽になる!

てことで、いろんな構えや握り方で釣れるように練習しておけば、タックルバランスの悪さ(先重り)はそれほど気にならなくなります。

要はそのタックルの重心位置なりの釣り方をしてあげればいいってことです。

(これをセルフバランス調整と名付けました。)

まあ、壊滅的にバランスが悪いロッドの場合は釣り方ではどうにもならない場合もあるかもしれません。

ですが、近年のロッドはおおむねグリップの近くでバランスが取れるように作ってあるので、そこまで心配する必要はないと思います。

タックルバランス改善のために

- わざわざ重いリールを買ったり

- ロッドのケツを重くしたり

- ロッドそのものを買い替えたり

みたいなコストを割くのはもったいないです。

セルフバランス調整を身につけた方がコスパが良いと思います。

タックルバランスが良いおすすめのアジングロッドは?

とはいえ、せっかくロッドを買うならバランスが良いに越したことはありません。

てことで、おすすめのアイテム(メーカー?)も紹介しておきます。

機種によってまちまちという側面はありますが、

- オリムピック

- ダイワ

のロッドは、軽いのにバランスも良いやつが多い印象です。

荷重系の感度にも気を使ってデザインされているので、かなりおすすめです。

あと、タックルバランスの良さでいえば34のロッドも見逃せません。

今まで何本か使ってきましたが(DFR511、BCR56など)、どれも自然に穂先が上がる見事なバランスでした。

ただ、バランスは良いんですが、ロッドそのものの重量が重いのでそこが泣きどころ…。そして、基本的に高額…w。

近年は軽くてバランスも良く、値段も手頃で高感度な他社製ロッドも多いです。

個人的には、最近は34のロッドにあまり魅力を感じなくなってきましたね。(共感する方が多いかも?)

逆に、先重り傾向のあるロッドは?

一方、先重り傾向があるロッドとしては「宵姫」シリーズが挙げられます。

ショート〜セミショートモデルは、グリップとブランクスの境界あたりに重心がくるものが多いです。

ひどくはないものの、一般的な持ち方だと少し先重りを感じます。

ただ、ロッド自体がめちゃめちゃ軽いというアドバンテージがありますし、反響・荷重系ともに超高感度。

もうちょい手元重心になれば…とは思いますが、そこを含めても個人的な大好きなロッドシリーズです。

というか、個人的には「宵姫」は狙ってあのバランスに仕上げているんじゃないかと思っています。

「宵姫」シリーズの設計に携わっている藤原真一郎氏の実釣動画を見ていると、ロッドを立てずにリグを操作していることも多め。

確かに、あの構えなら少々先重りしても問題ありません。

ここまで高性能なのに、設計時にバランスを気にしていないとは考えづらいです。

一般的にはやや先重りする重心位置ではありますが、そこも計算のうちなんじゃないか?と見ています。

まとめ〜タックルバランスを整えてアジングの釣果をアップ!〜

アジングにおいてタックルバランスが重要なのは間違いありません。

…が!理想のタックルバランスはその人のスタイルによって異なるという点は覚えておくべきでしょう。

タックルの重心を理想的な位置に持ってくることができると、取れるアタリが増えますし、流れの変化もわかりやすくなります。

つまり、釣果が伸びるってことです。

本記事で紹介した6つのコツ

- 有効レングスが短めのロッド

- 同価格帯のロッドとリールは相性Good

- ロッドの以外の重量を調整

- 手とグリップの位置関係を変える

- 人差し指のポジションを変える

- 操作時のロッドの角度を変える

といった項目を意識すれば、タックルバランスが改善されると同時に、そのタックルのバランスなりの釣り方ができるようになります。

普段のアジングでちょこっと意識して、練習してみてはいかがでしょうか。

関連記事