アジングのアタリって種類があるの?

知り合いが抜けアタリがどうとかって言ってたが、イミフなんだが…。

どうやったらわかるようになんの?

↑のような疑問にお答えします。

本記事では、アジングのアタリには2系統3種類ある説を唱え、それぞれのアタリをとるコツをまとめてみました。

もちろん少しの訓練は必要になりますが、本記事を流し読むだけでも今までより多くのアタリを感じられるようになると思います。

アジングのアタリが上手く取れずに悩んでいる方は、お役立てください。

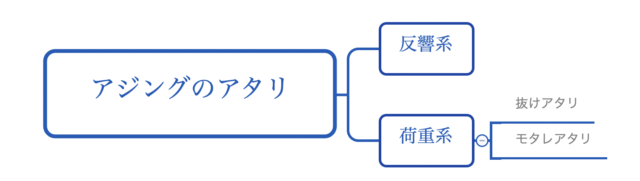

アジングのアタリは2系統3種類

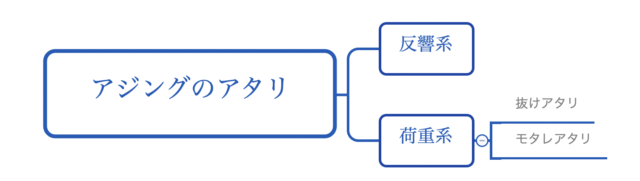

アジングのアタリはだいたい2系統3種類に分類できます。

図にすると↓のとおり。

まずは、それぞれのアタリの特徴や感じ方を解説しておきます。

系統①反響系アタリとは?

反響系アタリは、アジがジグヘッドと接触する時の振動で生じるアタリです。

一番多いのは、「コン」や「カツッ」、「ゴン」といった衝撃が手元に伝わってくるパターン。

これは、アジが吸い込んだジグヘッドを吐き出せず、ジグヘッドのどこかがアジの口の中にぶつかったときの衝撃だといわれています。

他には、「ツッ」や「プルッ」といったアタリも反響系の代表例。

前者(「ツッ」)は、アジがジグヘッドを吸い込もうとするものの、ヘッドやフック軸、ワームなんかが邪魔になってフックポイントを吸い込めていない…みたいな状況だと推測しています。

後者(「プルッ」)は、ワームの尻尾を加えて反転しようとしているイメージでしょうか。

ちなみに、上記の感じ方はあくまでイメージです。海の中を覗いて確認したわけじゃありません。

手元に伝わる感触とアジの捕食パターンから私が勝手に推測した仮説ですので、その点はご理解ください。

系統②荷重系アタリとは?

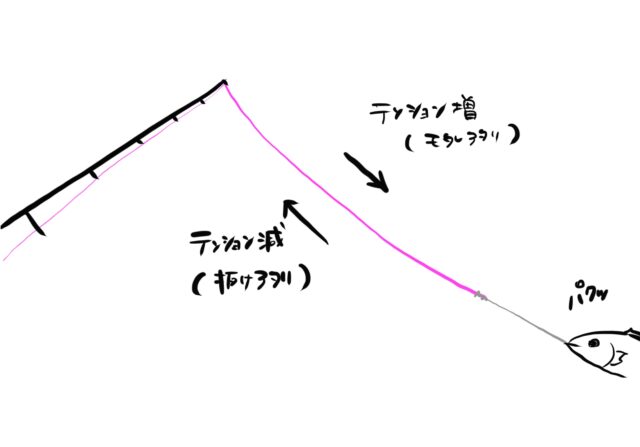

荷重系アタリは、ラインテンションの変化によって生じるアタリです。

アジングではカーブフォール(テンションフォール)でアタリを待つことが多いのはご存知だと思います。

カーブフォール中はジグヘッドの重さが竿先に乗っている状態、つまりテンションがかかっている状態です。

そこから、アジの捕食によって

- テンションが弱まる(抜ける)

- テンションが強まる(入る)

の変化が起きた時に荷重系アタリが出ます。

非常にいい加減な図で申し訳ないのですが、ざっくりと↓のようなイメージです。

抜けアタリはテンションが弱まる(抜ける)ときに感じるアタリ。

アジが下から食い上げる、あるいはジグヘッドを口に入れて静止した状態です。

こうなると、それまでラインを引っ張っていたリグの重さがなくなります。

それによって

- ジグヘッドの存在が消える

- 手元がフワッと浮く

といった感覚が手に伝わります。これが抜けアタリです。

モタレアタリはその逆。テンションが強まる(入る)ときに感じるアタリです。

ラインが張る方向にアジが捕食したときに発生すると思われます。

このときに手元で感じるのは、ラインを引っ張っていた重さが増え、リグが引き込まれるような感覚です。

ティップに何かがモタレかかるように感じるので、モタレアタリと呼んでいます。

アジングの反響系アタリをとるコツ

アジングにおけるアタリの分類はだいたいご理解いただけたと思います。

これから紹介するのは、それぞれのアタリを感じるコツ。まずは反響系からいきましょう。

といっても、反響系アタリを感じるのは難しくありません。ラインが緩みきっていなければ、簡単に感じ取れます。

コツを挙げるとすれば、糸フケ(ラインの緩み)の回収ぐらいのものです。

キャストやアクションの後に緩んだラインを巻き取り、一度ラインを張るってのを徹底しましょう。

あとは、基本的に高額なロッドほど反響感度が高い傾向にあり、小さな振動もしっかり手元に伝えてくれます。

予算に無理がない範囲で良いロッドを使うというのも、コツといえばコツになりますね。

アタリの質でアワセ方を変えられるとbetter

ここでプラスαのトピックです。

反響系アタリの中でも「ツッ」や「プルッ」といったアタリは、アワセを入れても乗らないことが多いです。

これらのアタリが出る際は、フックポイントがアジの口の中に入っていないと思われるためですね。

なので、余裕がある方は「ツッ」や「プルッ」みたいなアタリを感じた時は、アワセの入れ方を変えてみましょう。

しっかりしたアワセを入れずにラインテンションを気持ち強める程度にとどめ、フックが口に入っているか?を確かめるわけです。

(いわゆる”ききアワセ”というやつです。)

フックが口に入っていない状態で強めのアワセを入れちゃうと、レンジを外す原因になりますし、周囲のアジを無駄に警戒させることにもなりかねません。

アジングに慣れてくると、アタリの質によってジグヘッドが口の中に入ったかどうか?がなんとなく判別できるようになってきます。

アタリの質を意識し、アワセ方を変える練習をしておけば、釣行時のムダがなくなりますので、よかったら試してみてください。

アジングの荷重系アタリをとるコツ

前述したとおり、反響系のアタリをとるのは割と簡単です。

一方で問題になってくるのが荷重系アタリです。これが慣れるまではわかりづらいもんで、アジング初心者さんにとってはなかなか厄介なのですよ。

私が思う荷重系アタリをとるためのコツは↓の3つほど。

- タックルバランスを整える

- ラインテンションの調整を覚える

- 目視でラインの変化を捉える

それぞれのコツについて掘り下げてみたいと思います。

荷重系アタリをとるコツ①タックルバランスを整える

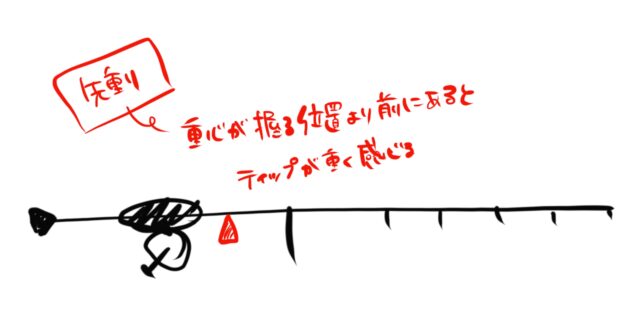

荷重系アタリをとるうえで、まず重要となるのがタックルバランスです。

微妙な重さの変化を感じ取れるよう、タックルの重心位置を整えておく必要があります。

まず、荷重系アタリを察知しづらい状態ってのはいわゆる”先重り”。手元よりも前に重心がきているケースです。

これだとタックルを持っているだけでティップが重く感じ、微妙なテンションの入りと抜けがわかりません。

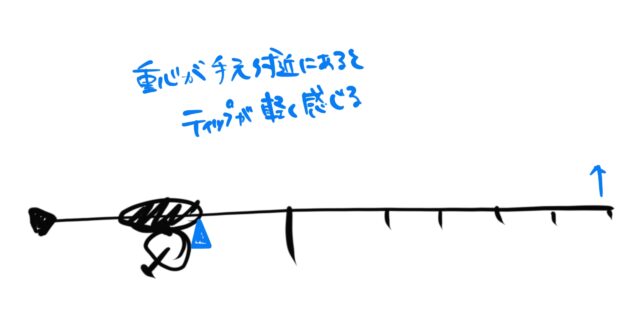

逆に、荷重系アタリをとるうえで理想的なのは、手元付近に重心がきている状態です。

手元重心のタックルを持つと、穂先が軽く感じます。

リグの重みがティップに乗っている感覚を得やすく、荷重変化のアタリを捉えやすいです。

この”タックルバランス”については、語り出すとめちゃ長くなるので、別記事に詳しくまとめています。

詳細をチェックしたい方は↓を覗いてみてください。

荷重系アタリをとるコツ②ラインテンションの調整を覚える

お次はラインテンションの調整について。これも荷重系アタリをとるうえでは非常に重要な項目です。

2つほどポイントを挙げながら解説します。

まずは糸フケの回収を徹底すること。

荷重系アタリはテンションの変化(入りと抜け)をアタリとして捉えます。

なので、ある程度ラインテンションがかかっていないとその変化が感じられません。

ラインが緩んでいる状態だと、テンションの入りも抜けもわかるはずがなく、荷重系アタリを捉えるのは無理です。

キャストの後、アクションの後はラインが張るまで巻き取り、緩み(糸フケ)をとっておきましょう。

次のポイントは、ラインテンションにはいくつかの段階があるという点。

具体的には↓の4段階ぐらいに分かれると思ってください。

| テンションの強さ | 動作・状態 |

|---|---|

| (強) | 通常リトリーブ、ロッドを速めにさびく |

| (中) | ロッドをゆっくりさびく、カーブフォール、デッドスローリトリーブ |

| (弱) | フォールに追随するようにティップを下げていく |

| (無) | 多量の糸フケ、ベール開放 |

アジングでは、(中)または(弱)のテンションでアタリを待つのが鉄板。

(いわゆる、”張らず緩めず”という状態です。)

(強)ではバイトを弾きやすいですし、(無)だとアタリがわかりませんからね。

なので、アタリを待つときは(中)か(弱)のテンションを意識しておきましょう。動作に関してはどれでも構いません。

ちょっと解説が長くなったので2つのポイントをまとめます。

- ①糸フケはきちんと回収

- ②張らず緩めずの状態でアタリを待つ

荷重系アタリをとるためのテンション調整については、とりあえずこの2つを意識しておけばOKです。

ちなみに、ラインテンションについても近々別記事に詳しくまとめてみようかと思っとります。

>関連記事:アジングのラインテンションについて ※準備中

荷重系アタリをとるコツ③目視でラインの変化を捉える

荷重系アタリは手感度以外でも捉えることができます。その方法はラインの目視です。

実際、荷重系のアタリは手元まで届かないケースもあります。(特に強風時なんかは)

ですから、視認できる状態ならラインを見ておくのも良いでしょう。

もちろん見るべき点はテンション。

”張らず緩まず”にしているテンションが

- 張る→荷重増(モタレアタリ)

- 緩む→荷重減(抜けアタリ)

ってことになります。

ラインでアタリをとる練習は、ラインを視認しやすいデイや常夜灯下で行うのが鉄板。

なんですけども、最近では暗闇でもラインを見ながら釣りをできる仕組みが開発されています。

ナイトゲームメインの方でも、こういったアイテムを使えばラインを見て荷重系アタリをとっていくことができますよ。

アジングでは即アワセが基本

ついでに、アワセのタイミングについても軽く解説しておきます。

反響系・荷重系に関わらず、アジングでは即アワセが基本です。

アジは吸い込んで吐き出すという動作を繰り返しながら捕食行動を行います。

なので、ジグヘッドがアジの口の中にあるうちにフッキングを決めないといけません。

アワセのタイミングに悩んでいる方は、「とりあえず即アワセ!」と覚えておけばOKです。

アジングに慣れたら”訊きアワセ”を練習しよう

反響系アタリの取り方のところでも少し触れましたが、基本的なアジングに慣れてきたら”訊きアワセ”を練習してみるのもおすすめです。

たくさんのアタリを感じていると、ジグヘッドがアジの口のなかにあるっぽいアタリと、ないっぽいアタリの区別がなんとな〜くつくようになってきます。

口の中にあるっぽいアタリは迷わず手首を返して、スコンと掛ければOK。

一方、口の中にないっぽいアタリのときは、ス〜っとテンションを強めてアジが乗っているかを確かめましょう。

そこでアジの重みを感じた瞬間に、さらにテンションを強めてフッキング。

逆に、アジの重みが乗っていない場合は、張らず緩めずのテンションに戻して再度アタリを待ってみてください。

これが”訊きアワセ”です。

アジングロッドの性能とアタリの感じ方

アジングは近年盛り上がりを見せているジャンルのひとつ。ということで、多くのロッドが発売されています。

当然ながら、どの製品・機種もアタリの感じ方が同じというわけではありません。

てことで、ロッドの性能・特性とアタリの感じ方についても少しまとめておきますね。

値段が高い方が感度が良い

まず、基本的にアジングロッドは高額な方が感度が良い傾向にあり、反響系・荷重系ともにアタリを感じる能力が高いです。

グレードの高いロッドはアタリの質もきき分けやすく、アジングをイージーにしてくれます。

なんというか、振動や荷重変化を増幅させて手元に届けてくれるような感覚なんです。

ですから、無理のない範囲でグレードの高いロッドを買うと、よりアジングを楽しめます。

アジングLOVEなアングラーがロッドに金をかける理由がコレですね。

繊細(非力)な方が感度が良い

あと、同じ製品であっても機種(パワークラス)によってアタリの感じ方が異なります。

基本的に非力なパワークラスの方が感度が良いといえるでしょう。

アジングロッドのパワークラスは、メーカーによって若干の違いはありますが、だいたい↓のように分かれています。

- XUL(SUL /FL)

- UL

- L

- ML

- M

ルアーロッドというのは、強くすればするほど繊細さが失われます。すなわち、パワーのあるロッドほど感度が鈍るということです。

アタリのきき分けを練習するなら、なるべくパワーを抑えたものを選ぶのがベタ。

具体的には、XUL(SUL /FL)クラスまたはULクラスがおすすめです。

ほぼジグ単専用ということになり汎用性こそ低いものの、繊細さはピカイチ。

特に違いが出るのは荷重感度で、Lパワー以上のロッドよりも荷重系アタリや流れの変化を感じやすくなります。

まとめ〜アタリの種類を意識してアジングの釣果アップを〜

というわけで、アタリの種類についての解説は以上です。最後に本記事のポイントをまとめておきます。

アジングのアタリは↓の2系統3種類。

アタリをとるには、まずキャストやアクション後の糸フケ回収をきちんとやること。これが基本です。

ビギナーさんが苦戦しがちな荷重系アタリをとるコツは↓の3つ!

- タックルバランスの調整

- ラインテンションの調整(張らず緩めず)

- 目視でラインの変化をチェック

上記も参考にしながら、ぜひアタリのきき分けを練習してみてください。

釣果アップにつながりますし、何よりアジングがもっと楽しくなりますよ。

関連記事