意外と苦戦する方も多い夏のアジング。本記事には夏アジングの傾向と対策をガッツリとまとめてみました。

夏のメインターゲットとなる豆アジを釣るためのリグチョイス、ポイント選びなど、釣果アップのための有益情報を詰め込んでいます。

夏アジングに苦戦中の方は、よかったら参考にしてみてください。

夏に釣れるのはどんなアジ?

夏に釣れるアジはたいていが豆アジ。冬~春に生まれた稚魚が釣れるサイズになって我々と遊んでくれるわけです。

サイズはだいたい10~15cm程度で、1年生アジなんて呼ばれたりもします。

地域によっては良型の回遊があったりもしますが、基本的には豆ちゃんと遊ぶことになるでしょう。

夏アジングの傾向について解説!

てことで、豆アジちゃんを釣る夏アジングにはどのような傾向があるのか解説していきます

流れの緩いところに溜まる傾向

まず、豆アジくんはガンガン流れが出るようなポイントには、あまり停滞しません。

遊泳力が強いわけじゃないですし、潮が効いているエリアには天敵となるフィッシュイーターがたくさんいるでしょうからね。

秋~春はそこそこ潮が効いていた方が釣りやすいですが、夏に関してはそうでもありません。

夏の豆アジは

- 潮がゆる~く動いている場所

- 流れが詰まる漁港の最奥

なんかに溜まっていることが多めです。

他の季節とはポイント選びの基準がちょっと変わってくるってのが、夏アジングの代表的な傾向です。

他の季節よりも表層パターンが多め

流れが出ていない(ゆるい)場所では、アジのエサであるアミ(プランクトン)が浮いている可能性が高くなります。

つまり、表層近くで釣れることが多くなるってこと。これは常夜灯まわりなら尚更です。

とりあえず沈下速度が遅い極軽量ジグヘッドを入れて、表層をふわふわさせてれば無限に釣れるみたいな状況も少なくありません。

アジングでは、レンジを刻みつつ様々な深さをサーチするってのがセオリー。もちろん、夏でも各レンジを満遍なく探るのは重要です。

しかしながら、豆アジが連続ヒットするレンジはほぼほぼ表層。(※ポイントにもよりますけど)

表層付近を入念にサーチするように立ち回れば、釣果を伸ばしやすいでしょう。

好奇心旺盛だけどショートバイト祭り

小さい個体の方が好奇心が強いってのは、どんな魚にもいえること。これはアジも共通です。

人生経験(いや、魚生経験か?)が少ないぶん、エサとエサじゃないものの見分けがつかないんでしょう。

ですから豆アジくんは、口に入りそうなエサらしきものにはガンガンアタックしてきます。

他の季節ほど活性の差を感じることがありませんし、特定のワームに偏食するってことも少ないです。

とりあえず、豆アジが頬張れるサイズのワームを入れて、レンジさえ合わせておけばバイトを出すのは難しくありません。

ただ、豆アジは口が小さいうえに吸い込む力も弱いので、乗せるのが難しいんですよ。

アタリはめちゃめちゃ多いけど、なかなか乗らなくて悶絶するってことも多くなります。(※対策については後述)

夏アジングのメリット3選!

そんな夏アジングのメリットをサクッと紹介します。主に、3つあります。

身近なポイントで楽しめる

ひとつは身近なポイントで楽しめること。

潮通しの良さがそれほど重要になりませんから、漁港なら外側よりも内側の方が豆アジは釣りやすいです。

豆アジ釣りは足場の良いところから手軽に楽しめるので、ファミリーフィッシングにも持ってこいですよ。

同じ場所で長期間釣れ続くことが多い

豆アジは一度釣れるポイントがわかってしまえば、継続的に同じポイントで釣れることが多いです。

他のシーズンでは好調なエリアがころころ変わったりってことがあるんですが、夏はそれが少ない気がします。

体が小さいアジは大きな移動が難しいので、安全なエサ場を見つけたら、その付近に居ついているんじゃないかな?と推察しています。

秋~冬のポイント把握につながる

それに加え、夏に豆アジが釣れていたポイントは、秋~冬でも機能することが多いです。

夏の間にアジの着き場をおおまかに把握しておけば、秋~冬のアジングもはかどります。

ただ、この理論が通用するのは夏から居ついている1年生アジに限ったこと。

秋~冬の水温低下にあわせて新たに接岸してくる良型アジを狙う場合には、通用しづらいです。

大きなアジを釣りたい場合は、ちょっと視点を変える必要があります。

夏アジングのデメリット2選!

続いては夏アジングのデメリットについて。2つほど紹介しておきます。

サイズが望めない

まずはサイズが望めないこと。基本的に豆アジしか釣れないので、ファイトの味気はありません。

細くて非力な竿を使っても、すぐに上がってきますからw。

引きを楽しむというよりは、居場所を探して掛けるまでのプロセスを楽しむイメージですね。

ただ、河口だったり、超ディープだったり、夏でもポイント選びを工夫すればデカいアジに出会うことはできます。

いつもと違うポイントに足を運ぶと新たな発見があるかもしれません。

料理の選択肢が少ない

夏に釣れるアジは基本的に豆ちゃん。料理の選択肢が少なくなるってのもデメリットのひとつでしょう。

頑張れば刺身やフライなんかもできはするんですが、手間に対して食える量が少なすぎます…。

基本的には「から揚げ」か「南蛮漬け」の2択になりますね。

どちらも旨いんですが、毎日のように食べてるとさすがに飽きます。

これで釣果アップ!夏アジングのコツ6選

ここからは、夏アジングで釣果を伸ばすためのコツを6つほど紹介していきます。

夏アジングのコツ①極小フックのJHを使おう

まずはジグヘッド選びについて。正直、これが一番重要となります。

夏に釣れるアジは体が小さいぶん、お口のサイズも小さいです。

小さな口に合わせて、小さなフックのジグヘッドを使ってあげましょう。

極小フックのジグヘッドは基本的に夏以外は使わないので、若干買うのがもったいない気がするかもしれません。

が、フックサイズを合わせるだけで、豆アジは飛躍的に釣りやすくなります。

高いもんじゃないので、少しぐらいは持っておいた方がいいっす!

ちなみに、私のお気に入りは↓です。

夏アジングのコツ②とりあえず細くて短いワームをチョイス

ワームのサイズも豆アジに合わせてあげる必要があります。

基本的には細くて短いものがベター。おすすめの豆アジ用ワームはこのあたり↓です。

対豆アジ用に設計されたワームを使わなくても、通常サイズのワームをちぎって使うという方法もあります。

なんですけど、個人的にはせっかく買ったワームをちぎるのはなんか嫌なので、豆アジ用ワームを買ってます。

豆アジングだけでなく、ド低活性でも活躍するので、極小ワームは他の季節でも意外と便利です。

夏アジングのコツ③なるべく柔らかくてアンダー1g適性のあるロッド

ロッドは柔らかくて非力なものがベター。(絶対必要ってわけじゃないです。)

硬いパワー系ロッドだと、アジが水面から勢いよく飛び出したり、口切れしたり、小さなバイトを弾いたりといった点で具合が悪いです。

まあ、ドラグ設定やファイトの仕方なんかを工夫すれば、どうとでもなるっちゃなります。

でも、なるべく柔らかい竿を使う方がバラシは少なくなりますし、釣り味も良いです。

それと、豆アジングでは基本的にアンダー1gのジグヘッドを使った方が釣果を伸ばしやすくなります。

超軽量ジグヘッドの存在をきちんと感じられる感度のあるロッドだとなお良し。

私の場合、豆アジングには「宵姫 天 S54FL-solid」を使うことが多いです。

夏アジングのコツ④乗せきれない時は必殺”アシストフック”!

ここまで紹介した3つのコツを駆使しても、口が小さい豆アジをバシバシ掛けるのは簡単ではありません。

ですが、あるアイテムを使うとフッキングがめちゃ簡単になっちゃいます。

はい、アシストフックです。

ワームを変えづらくなるなどのデメリットはありますが、フッキング率はばりくそ上がります。

豆アジを掛けるのが難しいと感じている方は、とりあえず使ってみてください。

夏アジングのコツ⑤レンジは上から順に刻み、表層を丁寧に

前述のとおり、豆アジの群れは表層に溜まっていることが多いです。(※ナイトゲーム前提)

なので、釣り場に着いたら上から順にレンジを刻んでいくのがおすすめです。

その際、表層〜5カウントぐらいは他のレンジよりも入念にサーチしましょう。

表層付近を探るときはなるべく軽いジグヘッドを使うってのもポイントです。

レンジを外しづらく、バイトも引き出しやすいので。

使っているロッドや当日の風等の状況にもよりますが、0.5gクラスまで重量を落とせると、表層の豆アジにコンタクトしやすくなります。

夏アジングのコツ⑥どん詰まりを見逃すべからず

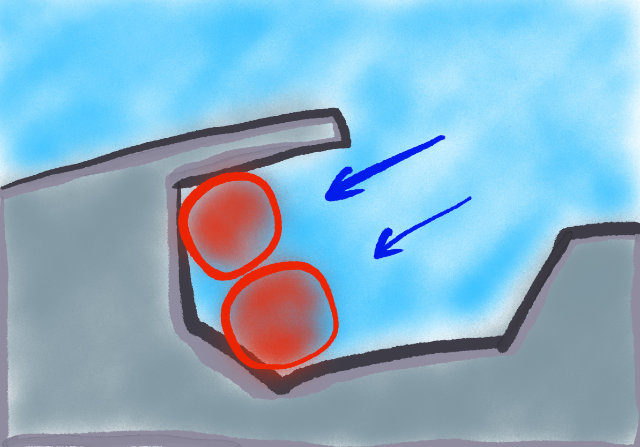

最後のコツはポイント選定についてです。

アジングのみならず、多くの釣りでは潮通しが良い場所ってのがだいたい好ポイント。

堤防の先端なんかが良い例で、だいたい誰か入っていますよね。

もちろん、そういった潮が効きやすいポイントも良いんですが、豆アジングでは流れの終着点となる”どん詰まり”もかなりの好ポイントなんです。

特にゴミなどの漂流物が溜まっている場合は大チャンス。そこに流れが押し寄せていると考えられ、プランクトン(とアジ)が溜まっている可能性も高くなります。

豆アジングの際は、良型のアジを狙っているときに無視しがちな”どん詰まり”も積極的に打っていくのがおすすめです。

夏は小さな好敵手「豆アジ」との勝負を楽しもう!

というわけで、夏アジングの傾向と対策についての解説は以上です。

多少の地域差はありますが、夏は基本的に10~15cmの1年生アジちゃんと遊ぶ季節。

釣果を伸ばすには、ターゲットに合わせてリグを最適化してあげることが重要となります。

本記事で紹介した6つのコツ(↓)

- 極小フックのジグヘッドを使う

- とりあえず細くて短いワームをつける

- なるべく柔らかくてアンダー1g適性のあるロッド

- 乗せきれないときは必殺”アシストフック”

- レンジは上から順に刻み、表層を丁寧に

- どん詰まりを見逃すべからず

これらを参考にしつつ、ある程度の実績があるエリアに足を運べば、高確率で豆アジングを楽しめると思います。

魚か小さくてもアツくなれる豆アジングに出かけてみてはいかがでしょうか。

この記事で紹介したおすすめアイテム

関連記事