アジング用ワームっていろんなサイズがあるけど、どうやって使い分けたらいいんだ?

さすがに、テキトーってわけにもいかんし、誰か教えてくれ~!

.png) フリーク

フリークはいな!ワイにお任せくださいましっ!

てことで本記事では、アジングにおけるワームサイズの使い分けをわかりやすく解説していきます。

使い分けのキーワードは「強弱」!ここを押さえておくと、ワームチョイスがぐっと合理的になり、釣果もついてきますよ。

アジング用ワームのサイズ選びは”強弱”を意識しよう!

ワームのサイズを選ぶ時は、まず”強弱”を意識するのがおすすめです。

ワームの強さとは、簡単にいえばボリュームのこと。

お菓子に例えると、強いってのはポテチやポップコーンといったガッツリ系です。

食べ応えはあるけど、満腹の時に見ても全くそそられません。

逆に、弱いってのはチロルチョコやミンティアといった小さい系。

大量に食べることはあまりないですが、少々腹が膨れていても目に入ればついつい食べちゃうってやつです。

じゃあ、ワームのボリューム(強さ)を決めるのは何か?それは「体積」です。

体積を決める基準を2つに分けると「長さ」と「太さ」ってことになります。

ワームの強弱を決めるポイント①長さ

ワームの強弱を決めるポイント1つ目は「長さ」です。

アジングで使われるワームの長さは1~3インチぐらいのもの。

これを活性やアジの大きさに応じて使い分けていくことになります。

「長さ」によってワームの強弱を判断するなら

- 長ければ長いほど”強い”

- 短ければ短いほど”弱い”

ってことになります。

ワームの強弱を決めるポイント②太さ

ワームの強弱を見極めるポイント2つ目は「太さ」です。

アジング用ワームは「スリム(細い)系」と「ファット(太い)系」に大別できます。

だいたい予想は付くと思いますが

- 太ければ太いほど”強い”

- 細ければ細いほど”弱い”

ってことになります。

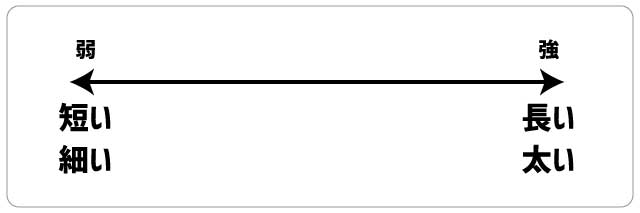

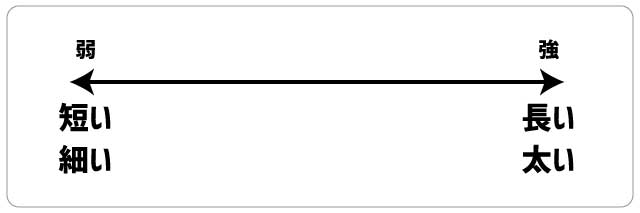

ワームサイズ(長さ・太さ)と強弱の関係性をまとめると…?

てなわけで、ワームサイズと”強弱”の関係性をまとめます。

図にすると↓のとおりです。

- 長いほどアピール力が強い⇔短いほどアピール力が弱い

- 太いほどアピール力が強い⇔細いほどアピール力が弱い

ってことになりますね。

この”強弱”という物差しを理解したうえでワームを使い分けていけば、獲れるアジの数が増えるってわけです。

アジングでのワームサイズの使い分け①活性

てなわけで、ここからは状況に応じたワームサイズの使い分けを紹介していきます。

使い分けのポイントは「アジの活性」と「アジの大きさ」の2点。

まずは、1点目の「アジの活性」からお話ししていきます。

そもそもアジの活性って何?

そもそも活性って何よ?

よく聞く言葉ではあるけど、実際フワっとしか理解できてないんだよね…。

って方も多いと思います。

ひとまず、私なりの「活性」の定義について簡単に解説しておきますね。

アジングにおける「活性」とはズバリ、「アジのお腹の空き具合」です。

- 高活性 → お腹が空いている

- 低活性 → お腹いっぱい

ってこと。

お腹が空いている(高活性の)ときは、ガッツリ系の大きなエサが食べたい。

逆に、お腹がすいていない(低活性の)ときは、小さなエサしか入らない。

アジも人間と一緒です。空腹のときはステーキやかつ丼をかき込みたいですが、満腹のときはアイスぐらいしか入りませんよね?

したがって、アジにルアーを食わせるためには、活性(空腹具合)に合わせてあげるってのが大事になります。

活性が高い → 強いワームを投入

活性が高い時は、もちろん強いワーム(=太くて長いワーム)を投入するのが定石です。

アジの活性が高い時の特徴はコチラ↓。

- キャスト後のファーストフォールで食ってくる

- ゴン!といった強いアタリが出る

- 表層で激しめのライズ音が聞こえる etc.

アジからの反応が多くて大きい時は、活性が高いと判断できるわけです。

アジが腹を減らしている状態なので、エサらしきものを見つけさえすれば、狂ったように食いついてきます。

太くて長いワームを投入して目立たせると、より多くのバイトを得られる可能性が高いです。

活性が低い → 弱いワームを投入

逆に、活性が低いときは、細くて短いワームを投入するのがセオリーです。

アジの活性が低いときの特徴はコチラ↓。

- アタリが少ない

- アタリが小さい

- アタリがでるレンジが狭い

- 特定のワームにしか反応しない etc.

アジからの反応が少なくて小さいときは、活性が低いと判断できます。

高活性時とは対照的に、アジの腹が膨れているので、エサらしきものを発見してもなかなか口を使ってくれません。

ルアーを食わせるためには、細くて短いワームをゆ~~っくり見せてあげる必要があります。

そうすれば、

なんか食べやすそうなエサが目の前に流れてきたな~。

そんなに腹は減ってないけど、とりあえず食えるなら食っとくか。

って感じで無理くりバイトを引き出せるってわけです。

アジングでのワームサイズの使い分け②アジの大きさ

ワームサイズの使い分けのポイント2つ目は「アジの大きさ」。

当たり前ですが、デカいアジにはデカいワームを、小さいアジには小さいワームを使うのが一般的です。

基本的に、胃袋の大きさはアジの体の大きさに比例しますからね。

というわけで、アジの大きさ別のワームサイズの使い分けを紹介しておきます。

20cm前後~尺クラスのアジを釣るときのワームサイズ

まずは、だいたいの堤防から狙える20cm前後~尺クラスのアジからです。

とりあえず、最初は1.7~2.0インチぐらいのスリム系ワームで様子を見るのがおすすめ。

その後は、アジの反応を見て

- 活性が高そうだったら、ワームを強くする

- 活性が低そうだったら、ワームを弱くする

- まじで渋すぎなときは、さらにワームを弱くする

といった感じでローテしていきましょう。

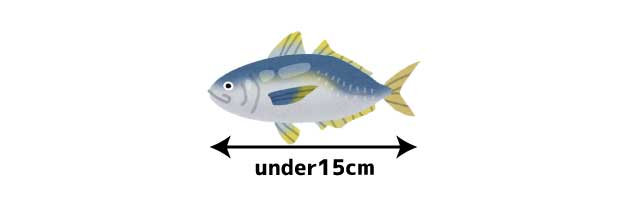

15cm以下の豆アジを釣るときのワームサイズ

夏場に釣れ盛る15cm以下の豆アジ相手の場合も、ざっくりとした方針は一緒です。

まずは1.7~2.0インチぐらいのスリム系で様子を見るところから始めます。

それから活性に応じてワームの強さを調整していくという作業です。

ただ豆アジの場合、魚体が小さいぶん、吸い込む力も弱くなります。

通常よりも弱めのワームを使うことが多くなるってのは頭に入れておいてください。

アジングのワームサイズは中型・小型主体がGood!?

現代のアジングシーンでは大型ワームの必要性が薄れてきており、中型・小型のワームを軸にゲームを組み立てる方が釣果を上げやすくなっています。

具体的にいえば、2インチオーバーのワームの必要性が乏しくなってきているってことです。

実際に私も、最近は2インチ以下のワームばかり使っています。

それでも、問題なくアジングを楽しめていますし、釣果もそこそこ伸ばせています。

いったい、なぜ大型ワームが不要になってきているのでしょうか?

理由はアジの食性の変化

大きなワームが不要になってきている理由は「アジの食性の変化」。

アジの食べ物が変わってきてるってことです。

これは、アジング界のレジェンドであり、34の代表を務める家邊克己さんもよく言っていることですね。

ワームのサイズを選ぶうえで大事なお話なので、もう少し掘り下げてみましょう。

「ベイトパターン < アミパターン」という偏り

現代のアジングシーンでは、アジがプランクトンを捕食している「アミパターン」が主流になっており、小魚を追い回している「ベイトパターン」が極端に少なくなっています。

逃げないアミ(プランクトン)を食べている方が、アジとしては楽で体力を使いません。

しかも、アミは潮に乗って流れてくるので、潮上にアタマを向けて泳いでいれば簡単にエサにありつけるってわけです。

さらに、海水の富栄養化によってアミ(プランクトン)の総量も増えているので、アジからしたらコイツを食わない手はありません。

必然的に低活性な群れに出会うことが多くなる!?

アミパターンが主流の現代は、アジがエサを獲る難易度が下がっています。

よってアジの腹が膨れていることも多いんです。イコール、活性が低めのことが多いってわけですよ。

どんなワームを入れても食ってくるってな状況はそうそう多くはありません。

アジの数が圧倒的に多い「聖地」と言われるようなポイントをホームにできる方を除けば、基本的にワームは小さめの方が都合が良いんですよね。

34製品からわかる現代アジングシーン

活性が低いことが増えているうえ、アジの群れが薄いって状況が重なれば、なっかなかバイトが獲得できません。

なので、現代のアジングシーンでは

- アジの前をスローに通せる軽量ジグヘッド

- 低活性でもバイトを引き出しやすい中・小型ワーム

を多用するアジンガーが増えてきています。

その証拠に、アジングの先駆者である34(サーティーフォー)製ワームは、全9種類のうち、7種類のワームが2インチ以下。

実に7割以上が中型・小型ワームなのです。大型ワームの必要性が薄いことを物語っていますよね。

アジングでの簡単なワームの使い分け&おすすめワームを紹介

ここからは、そんな現代アジングシーンにマッチするワーム紹介です。

ワームを↓の4種類に分けて考えていきます。

- パイロットワーム

- 強波動ワーム

- 弱波動ワーム

- 激渋&豆アジ用ワーム

まずは上記を1種類ずつ、それを数カラー揃えると良さげ。

それぞれの特徴とおすすめワームを紹介しておきます。

.png) フリーク

フリークちな、アツオ的チョイスなので、もちろん全てのワームが2インチ以下です。

サイズのパターン①パイロットワーム

パイロットワームとは、釣り場に着いて最初に投入するワームのこと。

どんな状況であってもアジからの反応が返ってきやすい万能ワームが好ましいです。

具体的には

- 1.7インチ~2.0インチ

- スリム系

- ピンテール

という基準で選べば間違いありません。

おすすめのパイロットワーム3選

サイズのパターン②強波動ワーム

続いては、強波動ワーム。アジの活性が高そうだ!ってときに投入するやつです。

太めのボディーだったり、深めのリブだったりが採用されたものが好ましいです。

ビジュアル的に水中でよく目立ち、アクションやフォール時にしっかり水を押すので、波動面でも強い存在感を放ちます。

総合的なアピール力に長けたおすすめ強波動ワームがコチラ↓。

おすすめの強波動ワーム3選

サイズのパターン③弱波動ワーム

逆に、アジの活性が低そうだ…ってときは、波動が弱めのワームに変えて様子を見るのがセオリーです。

- スリムなボディー

- 細くて薄いテール

という特徴をもつワームが適任となります。おすすめはコチラ↓。

おすすめの弱波動ワーム

サイズのパターン④激渋&豆アジ用ワーム

アジの活性が著しく低そうだ…ってときや、ハナっから豆アジしかいないことがわかっているフィールドでは、1.2インチ前後の極小ワームを使うことも多いです。

これでダメなら諦める!という”最後の砦”的な立ち位置にもなるので、ポイントを見切る判断基準にも使えます。

おすすめの激渋&豆アジ用ワーム

上手にワームサイズを使い分けて、アジ爆釣を楽しもう!

というわけで、アジングにおけるワームサイズの使い分け解説は以上です。

かなりボリューミーな内容だったと思うので、最後にもう一度要点をまとめておきますね。

アジングのワームサイズは、”強弱”を基準に使い分けましょう。”強弱”を図にすると↓のとおり。

- 長ければ長いほど”強い”⇔短ければ短いほど”弱い”

- 太ければ太いほど”強い”⇔細ければ細いほど”弱い”

そして、アジング用ワームは、「活性」や「アジの大きさ」によって使い分けましょう。

まずは、2インチ以下の範囲で↓の4種類を揃えるのがおすすめ。

| 役割 | 特徴 | 代表的なワーム |

|---|---|---|

| パイロットワーム | 1.7~2.0インチのスリム系ピンテール | 34「オクトパス」 reins「アジアダー」 TICT「ギョピン」 |

| 強波動ワーム | 太めのボディー、深めのリブ | 34「タープル」 reins「アジリンガー」 JACKALL「アミアミ 1.5インチ」 |

| 弱波動ワーム | スリムボディー、薄くて細いテール | 34「プランクトン」 Clear Blue「アジール」 がまかつ「ノレソレ」 |

| 激渋&豆アジ用ワーム | 1.2インチ前後の極小サイズ | 34「ジュニア」 JACKALL「アミアミ マイクロ」 Clear Blue「ピンチ」 |

ジグヘッドの使い分けも重要です!

ワームと同じくらい使い分けが重要となるのがジグヘッドです。

重さとフックサイズの選び方、おすすめのジグヘッドは↓の記事にまとまっています。こちらも併せてチェックしてみてください♪

おすすめ関連記事