アジングでよく聞く”張らず緩めず”って何?どういう意味?

どうやったら張らず緩めずの状態になんの?

このような疑問にお答えします。

本記事では、アジングで重要なラインテンションについて解説しつつ、どうすれば”張らず緩めず”の状態を作れるのかをまとめてみました。

テンションのコントロールが上手くなると釣果アップにつながります。

少しマニアックな内容に感じるかもしれませんが、よかったら参考にしてみてください。

アジングの張らず緩めずってどんな状態?

”張らず緩めず”とは、文字通りの意味で捉えるならラインが張っても緩んでもいない状態てことになります。

でも実際何それ?って感じですよね。私も初めて聞いたときはそう思いました。

誰が言い出したのかは知りませんが、”張らず緩めず”という言葉を生み出した方は以下のようなことを伝えたいのだと思います。

アジングでは、アタリがわかるようにラインを張りましょうね〜。

でも、張りすぎるとバイトを弾いちゃうから気をつけようね〜。

でもでも、緩ませすぎるとアタリわからんからね。

ラインをほどほどに張って、ほどほどに緩める。だから”張らず緩めず”というわけです。

ラインテンションの強弱で変わること

”張らず緩めず”について深く理解するために、ラインテンションの強弱で何が変わるのか?を知っておきましょう。

ここで伝えたいことをざっくり表にすると↓のとおり。

| テンション強い | テンション弱い | |

| アタリ | わかりやすい | わかりにくい |

| 自動フッキング | しやすい | しづらい |

| バイト | 弾きやすい | 弾きづらい |

| 流れに | 乗せにくい | 乗せやすい |

てことで、上表を深掘りしていきましょう。

ラインテンションが強いとどうなる?

まず、ラインテンションが強いとアタリをとりやすく(感じやすく)なります。

ラインがピンと張っていると、ジグヘッドに伝わる振動が響きやすくなりますからね。

そのぶんだけ手元に伝わるアタリが明確になるってわけです。

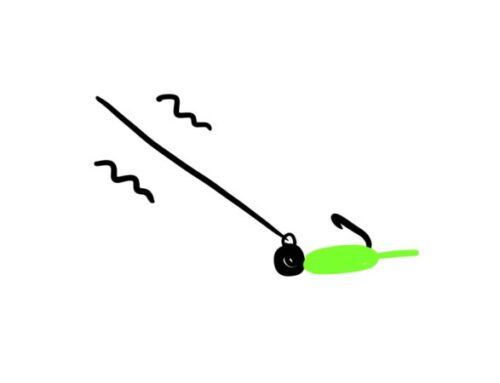

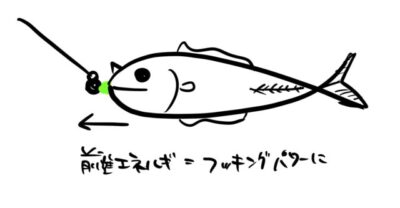

もうひとつのメリットとしては、自動フッキングしやすくなること。

ラインを強めに張っていると、ジグヘッドの前進速度が上がります。

フックがアジの口に入ったら、アワセを入れなくても掛かりやすいのです。

一方、テンションが強いと不都合なことも2つほどあります。

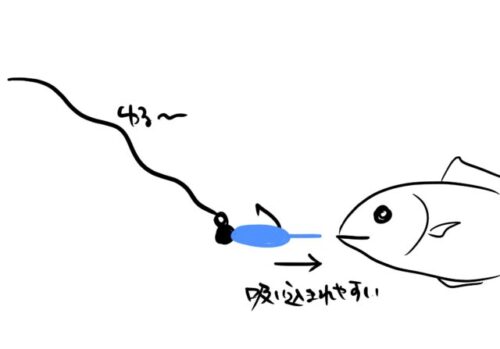

ひとつはバイトを弾きやすくなること。

ジグヘッドの前進エネルギーが強いぶん、アジの吸い込みが弱いときにはフックが口に入らない(バイトを弾く)ことが多くなっちゃいます。

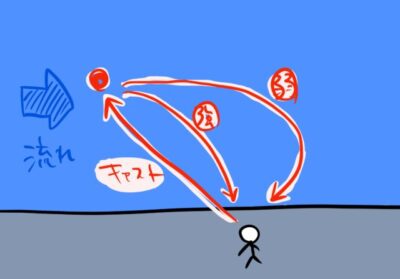

もうひとつは、流れに乗せにくくなること。

リグの前進が強いと流れに同調しづらくなります。(※あからさまな当て潮でない限り)

リグをドリフトさせながら攻めたい場合は、テンションのかけすぎに注意が必要です。

ラインテンションが弱いとどうなる?

テンションが弱い場合の特性は、強いときの真逆ですね。

ラインに緩みがあると、アジの吸い込む力が弱くてもジグヘッドとワームが口の中に入りやすくなります。(バイトを弾きづらい)

また、リグの前進エネルギーが弱いぶん、流れに同調させやすいです。(ドリフトさせやすい)

そのかわり、強めのテンションをかけているときと比べてアタリがわかりづらくなりますし、自動フッキングもしづらいってな感じですね。

アジングのラインテンションはレベルで管理しよう

ここからは、実際にテンションはどう調整するのかというお話です。

私の場合、ロッド・リール操作の使い分けで、テンションをレベルに分けています。

テンションレベルと操作の一覧は↓のとおり。

| レベル | 操作 |

| 0(テンションなし) | ベールを開けてラインをフリーに。 竿先を下げて入っていたテンションを抜く |

| 1(テンション弱) | 竿先をゆっくり下げていく |

| 2(テンション中) | 竿先の角度を固定させてテンションフォール |

| 3(テンション中) | ロッドやリール操作でテンションをかける |

| 4(テンション強) | 一定スピードでリールを巻く |

実釣でよく使うテンションはレベル2と3なんですが、細かく分けるなら全5段階てことになりますね。

これらのテンションを状況に応じて使い分けていくわけです。

てことで、各操作についてもうちょい詳しくまとめていきます。

レベル④(テンション強)

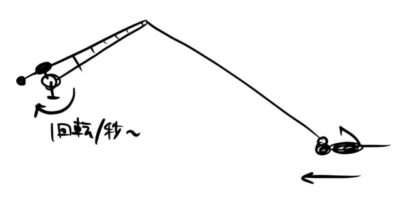

まず一番テンションが強いのがレベル④。

操作は通常リトリーブで、1秒あたりハンドル1回転以上ぐらいの速さでリールを巻きます。

ラインの緩みが常に回収される状態になるので、ピンと張った状態が途切れません。

リグの動きとしては、斜め上方向に進行するイメージ。

ひたすら巻くだけってのも良いんですが、たまに巻くのをやめて短めのステイを入れるのもおすすめです。

アジはリグの変化に反応するので食わせのきっかけになりますし、レンジの調整にも使えます。

レベル③(テンション中)

次にテンションが強いのがレベル③。

ロッドやリールの操作で適度にテンションをかける方法です。

操作の塩梅で微妙なテンション調整ができるので、個人的にはこのレベル③のテンションを最もよく使います。

操作のパターンとしては3つほど。

ひとつは微巻き。2〜4秒にハンドル1回転ぐらいの速度でリールを巻いて、ラインの緩みをゆっくり回収するやり方です。

2つ目はティップの上移動。竿先をゆっくり空に向かって上げていくことで、じわ〜っとテンションをかける方法。

風が強いときは竿先を寝かせて、横方向にさびくこともあります。

3つ目は微巻き+ティップの上移動。2つのパターンの組み合わせです。

リグの動きとしては、水平移動するイメージ。リグが前進&沈むぶんを、ロッドやリール操作で相殺してる感じですね。

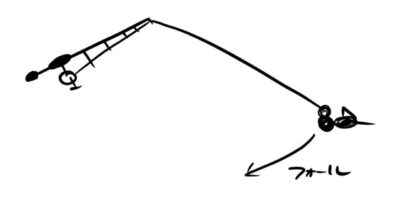

レベル②(テンション中)

レベル②は非常にシンプル。糸フケをとった状態で竿先の角度を固定するだけです。

リグの動きとしては沈みながらの前進。いわゆるテンションフォール(カーブフォール)といわれる動きですね。

このレベル②は、アタリを待っている間は特にロッドやリールの操作をする必要がないので、アジング初心者さんにもおすすめ。

シェイクの強さとテンションフォールの時間を固定すれば、簡単に再現性を出すことができますし。

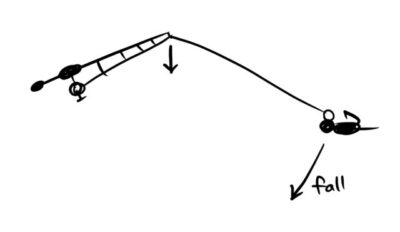

レベル①(テンション弱)

さらにテンションが弱いのがレベル①。

ジグヘッドが沈むのに合わせて、ゆっくり竿先を下げていきます。

リグの動きとしては弱い前進をしながら沈む感じです。

竿先を下げるスピードが速すぎるとテンションが完全に抜ける時間ができてしまうので、じわ〜っと下げるってのがポイントです。

この動きの場合、一定のレンジを水平に引くことはできないんですが、縦に大きく探れるという強みがあります。

水深があるポイントで、アジがどのレンジにいるかわからない…ってときは、大きめにシャクリ上げてのレベル①テンションの繰り返しで探るのもおすすめです。

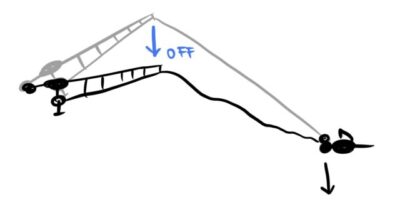

レベル⓪(テンション無)

レベル⓪は完全にテンションが抜けている状態です。

操作としては2パターンほど。

ひとつはベールを解放してラインをフリーで出している状態ですね。

リグが底につくまでは、ほぼ真下に沈んでいきます。

もうひとつは、テンションがかかっている状態から竿先を素早く下げてテンションを抜くパターン。

一瞬テンションが抜けたぶんだけリグが真下に沈み、その後はまたテンションがかかってのカーブフォールに入る動きになります。

こういった変化で捕食のスイッチが入るアジもいるので、一瞬のオフテンションは誘いとして使うのが有効です。

いわゆる”張らず緩めず”の状態はレベル①〜③

アジングでいう”張らず緩めず”というのは、この記事で紹介したテンションのレベルでいうと①〜③の状態です。

(人によって見解は異なるかもですが、私はそう考えています。)

レベル①〜③の操作をおさらいすると↓のとおり。

- 竿先をゆっくり下げる

- 竿先を固定

- 微巻き

- 竿先をゆっくり上げる

- 竿先をゆっくり上げながら微巻き

たまに竿をちょんちょんと動かしてリグの位置を確認しつつ、上記の操作(張らず緩めず)でアタリを待つ。これを繰り返すわけです。

アジングの基本操作をラインテンションとともにおさらい

ここまでの内容を踏まえ、アジングの基本操作とラインテンションの調整をキャスト〜回収までの流れとともに解説します。

内容はあくまで私の例ですので、使えそうなところだけ実釣に取り入れてもらえれば幸いです。

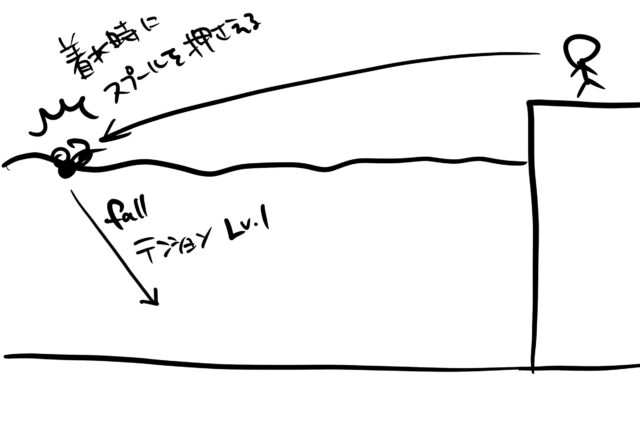

キャスト

まずはキャスト。ここでのポイントは着水と同時にスプールを手で押さえ、ラインの放出を止めることです。

風が強くてラインが大きく膨らむときは、スプールを押さえた後にベールを返して糸フケをとり、膨らんだラインを一直線にしましょう。

こうすることでラインテンションが抜けている時間が減り、着水後からすぐにアタリをとっていくことができます。

リグを任意のレンジまで沈める

キャストして糸フケをとった後は、カウントをとりながらリグを任意のレンジ(深さ)まで沈めていきます。

リグを沈めている最中にアジが食ってくる可能性があるので、テンションをかけながら沈めるってのがポイント。

リグを沈めるときは

- ベールを返した状態で竿先の角度を固定してテンションフォール

- ベールを解放した状態でスプールを手で押さえ、少しずつラインを送り出す

のどちらか。テンションのレベルでいえば①〜②ぐらいです。

リグを沈めているときにアタリがあれば、もちろん合わせを入れてあげましょう。

実際、キャスト後のファーストフォールだけでアジの居場所を特定できることもあるので、ここのテンションはかけるほうが得です。

これまで完全なテンションフリーでレンジを入れていた方は、テンションフォールに変えるだけでもアジングの効率が良くなりますよ。

リグポジションを確認し、テンションをかけてアタリを待つ

任意のレンジ(カウント)までリグを沈めたらベールを戻して竿先をちょんちょんと動かし、リグがどこにあるかを確認。

そこから”張らず緩めず”の状態でテンションかけながらアタリを待ちます。

”張らず緩めず”でアタリを待つ時間としては、だいたい5秒前後。

(※アジの活性やリグの重さ、潮の速さなどの状況に応じて、テンションやアタリを待つ時間は微調整します。)

それでアタリがなければ、また竿先をちょんちょんと動かしてリグポジションを確認→テンションをかけてアタリを待つ。

この作業を繰り返し、リグが足元まで戻ってきたら回収。

アタリがなかったらレンジやキャスト方向、立ち位置なんかを変えて同じ要領でアジを探していきます。

これがアジングの基本ですね。

アジングでテンションを感じるコツは?

前述のとおり、ラインテンションはロッドやリール操作でコントロールします。

このとき、テンションの違い(≒竿にかかるリグの重さ)を手元で感じられるようになるといろいろと好都合です。

- アタリ(特にテンション系)がとりやすくなったり

- アジがたまりやすい流れのヨレがわかりやすくなったり

とアジングの幅が広がります。

実際、アジング上級者ほどテンションを手元で感じ、コントロールするのが上手です。

てことで、私なりのテンションを感じるコツも紹介しておきますね。

糸フケをきちんととる

まず大前提として、糸フケをきちんととりながら釣りをすること。

当たり前のようですが、ここを徹底できていない方って意外と多いんです。

- キャストの際はジグヘッドの着水と同時にスプールを押さえてラインの放出を止める

- 一定時間内(5秒前後に1回程度)はシェイクを入れてラインが張っていることを確認する

こういった動作を徹底しないとテンションが抜けている時間が多くなり、アタリに反応できなくなっちゃいます。

誘いのために意図的に一瞬テンションを抜くこともあるんですが、アジングでは基本的にテンションは入れっぱなしでOKです。

糸フケは常に回収して、ラインを張れる状態を維持しましょう。

慣れるまでは強めのテンションで釣りをする

アジングは数あるルアーフィッシングのなかでも、特に軽いルアーを使う釣りです。

慣れないうちは、わずか1gそこらのルアーの重量(テンション)は感じづらいでしょう。

まずは、ルアーの重さとラインテンションを感じられるぐらいの重量のジグヘッドを選ぶのがおすすめです。

重いジグヘッドほどラインを下へ引っ張る力が強く、テンションを感じやすいですので。

無理に軽いジグヘッドを使わなくてもちゃんとアジは釣れます。

まずはテンションがわかりやすいものから慣らしていきましょう。

タックルバランスを整える

ラインテンションを感じるのは主にロッドの竿先。

なので、竿先側が軽く感じるタックルを使うと、テンションの強弱がわかりやすくなります。

具体的には手元の近くに重心がくるバランスのタックルを使おうってことです。

もっといえば、自然に構えた時に竿先が上がるバランスのものが理想的。

この”タックルバランス”については話し出すと長くなるので、詳しく知りたい方は以下の記事をご確認ください。

良い道具を使う

ロッドの感度はある程度お値段に比例します。

高くても性能がイマイチなものもありますが、高いロッドはおおむね感度が良いです。

高額なロッドは、リールをつけたときのバランスもきっちり設計されているものも多いですし。

あとは、ジグ単専用の非力なパワークラス(UL以下ぐらい)のロッドはティップが繊細なので、テンション感度が高い傾向にあります。

高いアジングロッドを買うなら、ジグ単に特化したモデルを買うのがおすすめです。

個人的に気に入っているジグ単特化ロッドとしては以下のとおり。(1万円台〜4万円台まで)

- がまかつ「ラグゼ 宵姫 天 S54FL-solid」

- 天龍「ルナキア LK582S-LS」

- オリムピック「21コルト 622UL-HS」

- ダイワ「20月下美人 アジング 510UL-S」

あとは数をこなす

とはいえ、良いロッドを使えば万事解決というわけにもいきません。

テンションを感じるには、なんやかんやで経験値が大事なんですよね〜。

つまり、数をこなすしかないって側面もあるということ。

私も最初は

- 抜けアタリ?なにそれ?

- 流れのヨレ?はぁ?

- あんな軽いルアーじゃテンションもクソもないやろ

ぐらいにしか思っていませんでしたが、釣行を重ねるなかでだいぶ理解できるようになってきました。(まだまだですけども)

ですから、現時点でテンションの強弱やリグの重さがわからなくても焦る必要がありません。

無理がない範囲で良い道具を使いつつ、アジングを楽しんでいれば自然とわかることが増えていきます。

その”わかること”が増えるとアジングがもっともっと楽しくなって、沼にハマっていくでしょう…w。

”張らず緩めず”のテンションを覚えるとアジングがはかどる!

というわけで、アジングのラインテンションについての解説は以上です。

最後に要点をざっとまとめておきます。

まず、ラインテンションは操作別に5つのレベルぐらいに分けるのがおすすめです。

| レベル | 操作 |

| 0(テンションなし) | ベールを開けてラインをフリーに。 竿先を下げて入っていたテンションを抜く |

| 1(テンション弱) | 竿先をゆっくり下げていく |

| 2(テンション中) | 竿先の角度を固定させてテンションフォール |

| 3(テンション中) | ロッドやリール操作でテンションをかける |

| 4(テンション強) | 一定スピードでリールを巻く |

アジングでよく言われる”張らず緩めず”の状態は、レベル①〜③ぐらいです。

アタリを待つときは

- 竿先を固定

- 微巻き

- ロッドをゆっくり立てる

- ロッドをゆっくり立てる+微巻き

の操作にすると、良い具合のテンションをキープできます。

明日からのアジングで少しずつ意識してみてはいかがでしょうか。

関連記事